2025年03月31日(月)

自社の営業一筋の経験は社外で活きる?気仙沼発かにブランドのEC売り上げアップを目指す 〜「さとやま越境シェアプロ」における研修生の学びをレポート〜

2025年03月31日(月)

先行きが不透明で変化の激しい、「VUCA時代」と呼ばれる現代。そんな時代を生き抜くため、企業が時代に対応できる人材を育成する手法のひとつとして注目されているのが、自社業務と異なる環境での「越境学習」です。

NPO法人G-netでは、2024年度の約半年間、全国の5地域で「さとやま越境シェアプロ」プログラムを実施しました。この越境プログラムはどんな内容で、研修生にはどんな学びがあったのか、今回は宮城県気仙沼市でのプロジェクトを例に紹介します。

■「さとやま越境シェアプロ」とは?

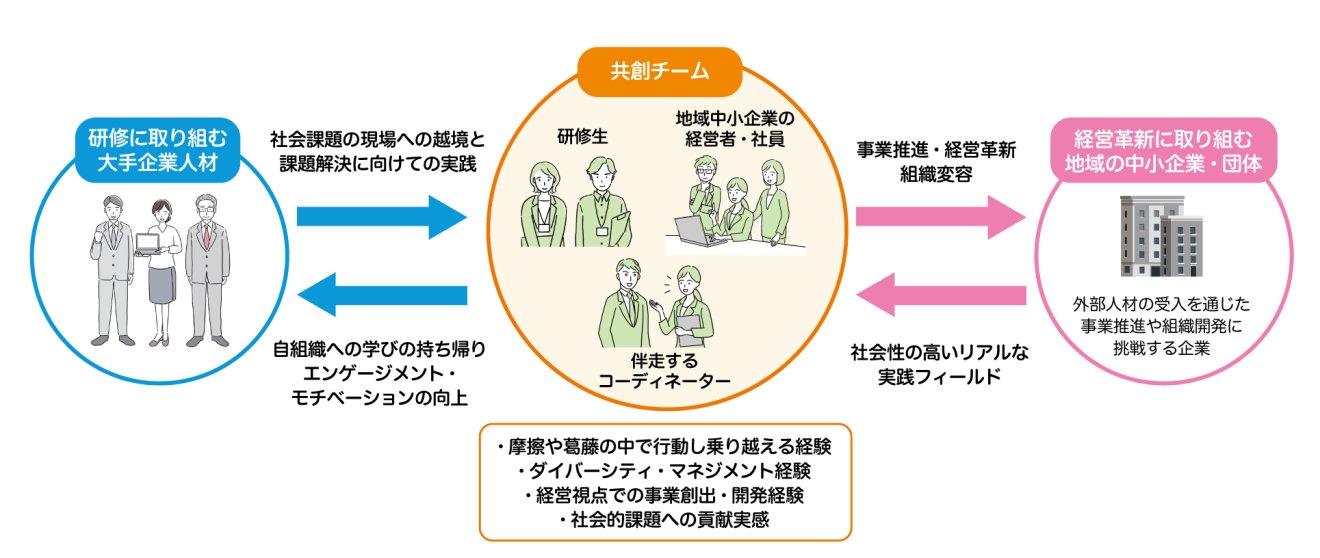

「シェアプロ」とは、地域中小企業・団体の事業推進・経営革新プロジェクトに期間限定で取り組む、越境学習をベースとした実践型人材育成プログラムです。

近年の経済環境の変化に対応することを目指した、企業の人材確保・育成のニーズに応えるため、地域の魅力的な企業と意欲ある主体的な人材をマッチング。地域課題解決と人材育成を両立させた「実践の場」を通して学ぶものです。

具体的には、1泊2日~3泊4日程度の現地滞在を中心とした「フィールドワーク型」と、週4~8時間程度、4~5か月間にわたり地域企業の課題解決や新たな価値創造のプログラムに取り組む「実践型」の2種類を用意しています。

G-netでは2017年から「シェアプロ」を実施してきました。さらに、G-netが中心となって日本各地で企業向けの研修を開発してきています。現在では全国10地域のコーディネート団体と連携して「シェアプロ」を展開。これまで、累計28社300名以上の大企業社員を送り出してきました(2024年5月時点)。

今回の「さとやま越境シェアプロ」は、農林水産省の交付金を受け、農山漁村地域において「シェアプロ」のスキームを活用して実施されたものです。

農山漁村地域では、地域コミュニティの維持と地域産業の経営革新が急務です。人口減少の中で、取り組みたいことにも取り組めなくなっていることも多く、一緒に取り組んでくれる人が求められています。また、人材活用や地域資源の発掘、環境整備など、利益追求だけでなく社会的責任やサステナビリティを重視した、より持続可能なソリューションが求められています。

そこで今回は、大手企業社員等がチームを組んで地域課題解決、地域創生の現場に越境し、新たなイノベーション創出に取り組みました。他の大手企業や、受け入れ先の地域企業と共創チームを組み、提案にとどまらない現場での実践経験を行います。

期間中に現地でのフィールドワークを3回実施し、それ以外はリモートで進めるハイブリッド型のため、本業を続けながら越境研修の実施が可能です。

参加する地域、シェアプロ生をそれぞれ募集した結果、今回は全国5地域で、それぞれ3〜4名のシェアプロ生が参加することになりました。

シェアプロ生は2024年8月に岐阜で1泊2日の研修を行った後、9月〜2025年2月の期間中に、それぞれの地域でのプロジェクトに参加しました。

■宮城県気仙沼市でのプロジェクト〜「かに物語」リブランディング、水産資源に付加価値をつける〜

それでは、今回のプロジェクトの一つ、宮城県気仙沼市でのプロジェクトをご紹介しましょう。

宮城県気仙沼市

受け入れ企業:株式会社カネダイ

地域コーディネーター:合同会社気仙沼の人事部

シェアプロ生:

秋本健輔さん(トヨタ自動車株式会社)

清水大輔さん(サントリーフィールドエキスパート株式会社)

久岡伸功さん(株式会社オカムラ)

株式会社カネダイは宮城県気仙沼市を拠点に、水産食品、漁業、廻来船、総合エネルギーの4つの事業を営む企業です。創業は1942年、従業員数は130人です。

シェアプロ生は水産食品事業の中の「かに物語」直販チームに参加しました。

「かに物語」は、カネダイが展開する「まるずわいがに」のブランドです。カネダイでは約50年前から、まるずわいがにの漁獲・加工・販売のすべてを手掛けていて、現在はナミビアなどの深海でまるずわいがにを獲っています。「かに物語」のブランドは2011年6月、東日本大震災直後にスタート。まるずわいがににストーリー性や付加価値をつけて顧客に訴求・展開してきました。

今回のプロジェクトは、かに物語をリブランディングし、水産資源にどのような付加価値をつけて提供するか考え、チャレンジすることをテーマとしました。

まずは共感と整理のフェーズです。気仙沼を訪れ、定置網漁への参加、加工現場見学、地域の方へのヒアリングなどを行いました。

それからワークショップとして、カネダイや「かに物語」のSWOT分析を行いました。その中で、みんなが何を言っても構わないチームだという一体感が生まれてきました。

一方でシェアプロ生は、「かに物語」だけでなく、より大きな課題が地域にあることも実感しました。地域のより大きな課題を解決しないと、「かに物語」の課題は解決できないのではないかと感じつつも、そこまで行う時間がないのが実情で、モヤモヤした感触も持っていました。

次は自分ごと化と認識のフェーズです。チームメンバーで話し合いながら、ミッション、ビジョンをまとめました。これによって、メンバーが同じ方向を見ていることが実感できるようになってきました。

その後、シェアプロ生は商品を実際に食べたり、「かに物語」の催事でお客様の様子を確認したり、話を聞いたりしました。さらに売り上げ等のデータをまとめ、現在の状況や最近の変化を確認しました。

そうした中で、プロジェクトゴールを設定。2025年5月〜7月、夏の閑散期のEC売り上げを10%アップさせるというものです。

ゴール達成に向けた取り組みとして、まず始めたのが、WEB上のアンケートサイトへ誘導するQRコードを掲載したカードを、商品に同封することです。

このアンケート結果をもとに、顧客とのつながり方を模索しました。イベント、食べ方、見せ方、伝え方などについてさまざまなアイデアを出し、検討したのです。

チームメンバーが知恵を絞りながら検討する中で、カネダイのメンバーから、毎年春に東京で出展しているイベントがあるという情報がもたらされます。

このイベント「目黒川の桜まつり」を知名度アップ、EC誘導のチャンスととらえ、その効果を最大化する打ち手を検討することにしました。そして、まるずわいがにの焼きがにを販売することにしたのです。

そこで、シェアプロ生を含むチームで、焼きがに購入者とのコミュニケーション策を考え、カスタマージャーニーを分析しました。

そして考案したのが「かに物語春のかにみくじ」です。焼きがに購入者にQRコードのついたカードを渡します。アクセスするとおみくじの結果がわかり、プレゼントへの応募もできるようになっているものです。アドレスを取得し、ホームページを訪れてもらうことで、今後の関係性構築を狙っています。

そして、これをきっかけにホームページを訪れる人を見越して、ホームページの改修も行っています。桜まつり専用のバナーを設けるほか、商品だけでなくそれを使った料理の写真も掲載することで、ページに温かみをもたらし、訴求力を高めることを狙っているのです。

■自分が大切にしてきたことの重要性を再確認

こうしたプロジェクトの中で、シェアプロ生はどんなことを学んだのでしょうか。

秋本健輔さん(トヨタ自動車株式会社)

私は2024年8月からこのプロジェクトに参加していますが、その直前の7月まで3年間、アメリカで勤務していました。その時に感じた、日本に何か直接的に貢献できないかという思いから、今回参加させていただきました。

学びは主に三つあり、一つ目に、自社での基本的な振る舞いや問題解決などが、こういった形で役に立つということです。

二つ目に、コミュニケーションに関することです。皆さんが異なるバックグラウンドを持つ中で重要となる、丁寧な言葉選びやしっかりと話を聞くことを学びました。これは本業でも活用できると思っています。

三つ目に、スピーディーな意思決定です。自社ではしっかり計画してから実行することはありましたが、今回はアンケートの実施、かにみくじの作成など、皆さんがスピーディーに意思決定されていて、非常に大きな学びとなりました。

現在自社で、新規事業を行う企業とお仕事をさせていただくことがあります。今回のプロジェクトでの経験を活かして、新規事業に少しでも協力できればと思っています。

清水大輔さん(サントリーフィールドエキスパート株式会社)

私はこの春、役職定年を迎えます。そうした中でシェアプロ、そしてこのチームに参加させていただきました。

私は今まで営業しかしたことがありません。これまでのマネージャーとしての経験がどう活かせるのか、本当に役に立つのか、ずっと疑問でした。でも今回の経験を通して、それなりに私が役に立つこともあるのだと実感できました。

この春から新しい環境になりますが、地域に関わるプロジェクトの社内公募があれば応募してみたいですし、何かお役に立てるならば副業にも挑戦してみたいです。

久岡伸功さん(株式会社オカムラ)

私はすでに役職定年を迎えています。今回参加した理由としては、これまでの自分の経験が外でどこまで活かせるのか、挑戦してみたかったのが一つ。もう一つは、役職定年後にリスキリングを経験したので、そこで得たものを実際の現場でどれほど実践できるか挑戦したいということでした。

そして実際に、それがある程度できたという感触があり、非常に良かったと感じています。

私も営業職出身で、これまで顧客視点を大切にしてきました。カネダイさんも顧客視点をしっかり持っています。今回はカネダイさんを通してしっかり顧客を見ることができ、顧客視点の重要性を再確認できたことも良かったです。

そして、このプロジェクトを通じて、研修生の3人が仲良くなったこと。そして、気仙沼を訪れ、美味しいものを食べて、気仙沼が好きになったことが一番の収穫だと思います。今後も私たちはこの地域をずっと何かしら気にしていると思います。そして、ECでもいいので何か買ってみる、それによって気仙沼の経済をどこかで回していけることが、今回のプロジェクトの一番の良かった点ではないかと思っています。

今回のプロジェクトを通じて経営に興味が湧いたので、この春からは働きながら大学に通い、学びたいと考えています。

カネダイ側からも、「自分たちだけでは出てこなかったと思われる意見やアイデアをもとに今後の施策を考えることができた」「プロジェクトの進め方、資料作成、数値分析などを学ばせていただいた」といった感想が寄せられました。アンケートという形での顧客との接点を復活させたり、焼きがに販売という形での桜まつりへの出店を実現させたりといった成果だけでなく、「気仙沼という地と『かに物語」を好きになっていただけた」ことを大きな価値だと感じているようです。

■編集後記

「課題解決」ということ自体は、シェアプロ生は普段の仕事の中でも行っているかもしれません。ただ、「シェアプロ」は実は一企業の支援ではなく、地域を横断した課題解決をテーマにしています。企業での課題解決とは違うテーマのプロジェクトの中では、自分が専門としてきた領域・業種とは違う役割も求められます。そして、プロジェクト実現に向けた仮説もまだ立っていない状況です。

そういった中でもゴールを設定し、実現に向けて動く中で、リーダーシップが身に付いていきます。また多くのシェアプロ生が、自分の専門性が活かせない中でも、経験を活かして貢献できる部分を見出しています。

自分のこれまでのキャリアは自社だけでしか活かせない力なのではないかという不安がある方にこそ、シェアプロをおすすめしたいです。

最新記事

カテゴリーを選ぶ

過去記事

-

2025年

-

2024年

-

2023年

-

2022年

-

2021年

-

2020年

-

2019年

-

2018年