2025年03月31日(月)

「モヤモヤ」が生じても、チームで共感しあって前向きにプロジェクトを推進 〜「さとやま越境シェアプロ」における研修生の学びをレポート〜

2025年03月31日(月)

先行きが不透明で変化の激しい、「VUCA時代」と呼ばれる現代。そんな時代を生き抜くため、企業が時代に対応できる人材を育成する手法のひとつとして注目されているのが、自社業務と異なる環境での「越境学習」です。

NPO法人G-netでは、2024年度の約半年間、全国の10地域で「さとやま越境シェアプロ」プログラムを実施しました。この越境プログラムはどんな内容で、研修生にはどんな学びがあったのか、今回は三重県尾鷲市でのプロジェクトを例に紹介します。

■「さとやま越境シェアプロ」とは?

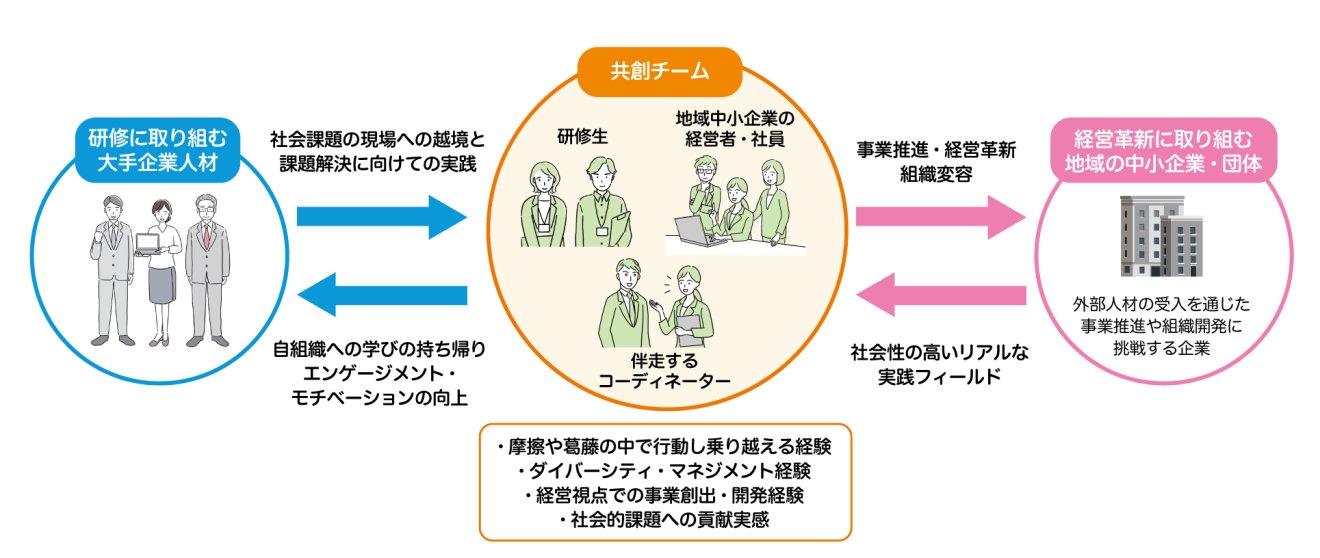

「シェアプロ」とは、地域中小企業・団体の事業推進・経営革新プロジェクトに期間限定で取り組む、越境学習をベースとした実践型人材育成プログラムです。

近年の経済環境の変化に対応することを目指した、企業の人材確保・育成のニーズに応えるため、地域の魅力的な企業と意欲ある主体的な人材をマッチング。地域課題解決と人材育成を両立させた「実践の場」を通して学ぶものです。

具体的には、1泊2日~3泊4日程度の現地滞在を中心とした「フィールドワーク型」と、週4~8時間程度、4~5か月間にわたり地域企業の課題解決や新たな価値創造のプログラムに取り組む「実践型」の2種類を用意しています。

G-netでは2017年から「シェアプロ」を実施してきました。さらに、G-netが中心となって日本各地で企業向けの研修を開発してきています。現在では全国10地域のコーディネート団体と連携して「シェアプロ」を展開。これまで、累計28社300名以上の大企業社員を送り出してきました(2024年5月時点)。

今回の「さとやま越境シェアプロ」は、農林水産省の交付金を受け、農山漁村地域において「シェアプロ」のスキームを活用して実施されたものです。

農山漁村地域では、地域コミュニティの維持と地域産業の経営革新が急務です。人口減少の中で、取り組みたいことにも取り組めなくなっていることも多く、一緒に取り組んでくれる人が求められています。また、人材活用や地域資源の発掘、環境整備など、利益追求だけでなく社会的責任やサステナビリティを重視した、より持続可能なソリューションが求められています。

そこで今回は、大手企業社員等がチームを組んで地域課題解決、地域創生の現場に越境し、新たなイノベーション創出に取り組みました。他の大手企業や、受け入れ先の地域企業と共創チームを組み、提案にとどまらない現場での実践経験を行います。

期間中に現地でのフィールドワークを3回実施し、それ以外はリモートで進めるハイブリッド型のため、本業を続けながら越境研修の実施が可能です。

参加する地域、シェアプロ生をそれぞれ募集した結果、今回は全国5地域で、それぞれ3〜4名のシェアプロ生が参加することになりました。

シェアプロ生は2024年8月に岐阜で1泊2日の研修を行った後、9月〜2025年2月の期間中に、それぞれの地域でのプロジェクトに参加しました。

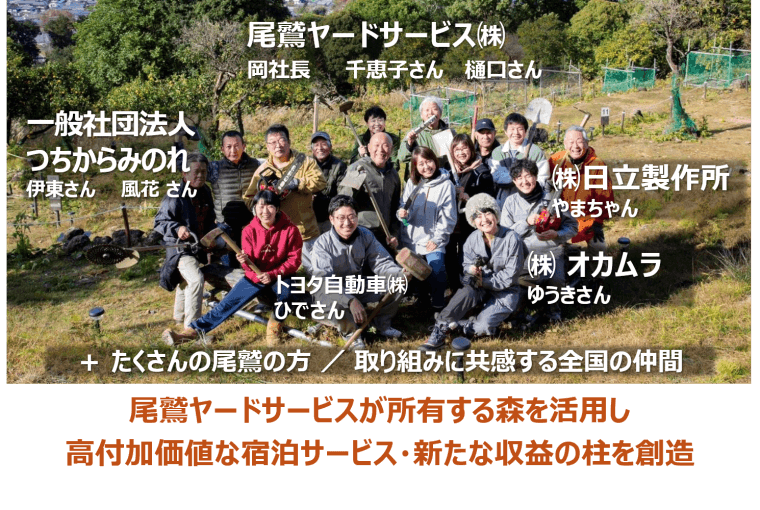

■三重県尾鷲市でのプロジェクト〜尾鷲ヤードサービスの経営革新〜

それでは、今回のプロジェクトの一つ、三重県尾鷲市でのプロジェクトをご紹介しましょう。

地域コーディネーター:一般社団法人つちからみのれ

受け入れ企業:株式会社尾鷲ヤードサービス

シェアプロ生:

千葉英次朗さん(トヨタ自動車株式会社)

小倉悠希さん(株式会社オカムラ)

山田裕貴さん(株式会社日立製作所)

三重県尾鷲市では、2018年に尾鷲三田火力発電所が廃止され、2021年までに撤去されました。

尾鷲ヤードサービスはもともと火力発電所で鉄関連の仕事をしていましたが、発電所が撤去された際、業態転換をして尾鷲に残ることを決断。そこには「子どもたちが走りまわる活気ある尾鷲を取り戻したい」という思いがありました。

2020年に「おわせむかい農園」を設立。耕作放棄地を利用して農業に取り組み始めました。現在はブルーベリー、フィンガーライムなどを栽培しています。

さらに2023年には段々畑を活用した、完全オフグリッドのキャンプ場「minore」もオープンしました。

近年、「ジャストトランジション」という言葉が注目されています。これは「公正な移行」を意味するもの。世界が環境に配慮する方向にシフトする中で、尾鷲の火力発電所のように失われていく産業もありますが、あらゆる仕事をしている人を取り残すことなく、平等に次の時代へ移行できるようにしようという考え方です。

今後、全国各地で尾鷲と似た状況が起こる可能性があります。尾鷲ヤードサービスの挑戦はジャストトランジションの最先端であり、全国のモデルとなって日本の未来を作ることにもなり得るのです。

ただ、これまで事業で思うように利益が出ていない部分もあり、同社の経営革新を目指して今回のプロジェクトがスタートしました。

週2回、各1時間のWEB会議を行い、現地での2泊3日のフィールドワークも3回実施。

また、(株)オカムラのシェアプロ生・小倉さんを中心に、同社の名古屋オフィスにて空間についての勉強会や交流会を開催しました。

その中で議論を重ね、今回のプロジェクトでは、尾鷲ヤードサービスが所有している森を活用して、高級な宿泊サービスを開発し、新たな収益の柱をつくることを目標に定めました。

現地フィールドワークでは、シェアプロ生や尾鷲ヤードサービス、コーディネーターが一緒になってウッドデッキを製作。

さらに、巨大ハンモックや2枚目のウッドデッキなどを整備するため、クラウドファンディングを実施しました。

3月1日から始まったクラウドファンディングはすでに目標金額、ネクストゴールを達成。ストレッチゴールに挑戦しています。

■「モヤモヤ」を抱え、コーディネーターと相談、研修生同士でミーティング

プロジェクトは最初から順調に進んでいたわけではありませんでした。最初は既存事業(サービス)の改善に向けて分析を進めていましたが、その過程で、実は新規事業の創出がゴールだということがわかってきたのです。森での新サービスという目標を定めるまでにも議論の右往左往があり、シェアプロ生も尾鷲ヤードサービス側も「モヤモヤ」を抱えたといいます。

目標が定まった後も、どう進めるのかというところでまた「モヤモヤ」が生まれたそうです。例えば、シェアプロ生がコンセプトを明確化し、ゴールを可視化して、計画を立てて進めようとしているのに対して、尾鷲ヤードサービスではやれることから進めようとしている部分がありました。また、尾鷲ヤードサービスではそれまで、決めたことを後で変更することも珍しくありませんでしたが、シェアプロ生がそれに戸惑う場面もありました。

こうした中で、シェアプロ生には不安が生まれました。まずは、いつの間にか現地でものごとが決まっていくので、実は自分たちに知らされていないことがあるのではないかという不安です。

もう一つは、自分やシェアプロ生3人が適切に動けているのかという不安です。「プロ風」になって、大企業の当たり前を押し付けすぎていないか。逆に遠慮しすぎていないか。研修生への期待がわからず、手応えがつかめない中で、他のシェアプロ生に比べて自分が行動できているのかという不安もありました。

そうした中で、解決に向けた行動も徐々に生まれてきました。まずは、つちからみのれのコーディネーターがシェアプロ生に声をかけて、ヒアリングを行ったり、相談したりしました。

またシェアプロ生の3人でのミーティングも実施。全体ミーティングの感想や、それぞれの不安を共有し、「モヤモヤ」についても共感しあいました。それを経ることで、前向きに対策を相談、検討することができたのです。

なぜ、不安や「モヤモヤ」に対して、こうした行動が取れたのか。その土台になったのは以下のようなことだったと、シェアプロ生たちは分析しています。

・受け入れ企業、コーディネーターへの信頼や愛着 現地訪問時に感じた温かさや、自己開示による深い対話の経験

・シェアプロ生それぞれの意識 当事者意識、「モヤモヤ」も含めて学ぶ、楽しむ意識

・シェアプロ生間の相互理解、リスペクト 1日平均11件のチャットメッセージ、それぞれの仕事や家庭の事情をカバーし合う

尾鷲ヤードサービス側でも、ミーティングを繰り返し、現地で一緒にキャンプをするなどの中で、良い関係が築けるようになってきたと感じています。

最終的には、尾鷲ヤードサービスとつちからみのれから、森での新サービスに向けて「資金調達がしたい、クラウドファンディングを実施したい」という明確な方向性が示され、シェアプロ生は活動を加速させることができました。

■多様なメンバーだからこそ、ビジョンを確認しながら進める

このプロジェクトの中で、シェアプロ生はどんなことを学んだのでしょうか。

山田裕貴さん(株式会社日立製作所)

自分の当たり前が当たり前ではないということに気づきました。相手を理解しようとする姿勢が大事で、それが最近よく言われるDEI(多様性、公正性、包括性)の本質なのではないかと思います。

また、Willの重要性も感じました。私たち研修生は尾鷲ヤードサービスのWillに共感し、 自分ごととしてのめり込んでいきました。

この経験から、「企業のWill(企業理念等)」と「自身のWill」を重ね合わせ、または共感して、熱中するからこそ、企業活動は前に進んでいくのではないかと思っています。

今、私は会社で組織をリードする立場にあります。今回の経験を経て、これからの私は、組織の向かう方向性と、メンバーそれぞれのやりがいを重ね、リンクさせて進めることができるのではないかと考えています。

千葉英次朗さん(トヨタ自動車株式会社)

ビジョンや実現したい具体的な姿を明確にして、繰り返ししつこく共有、確認することが大事だと感じました。そうして掲げた旗に各メンバーの価値観が向き、皆が当事者意識をもって自律的に動くチームは強いのです。

さらに今回の経験から、まずやってみる、どんどん変えていく、アップデートしていくなど、問題解決の幅が広がったと感じています。

今後も地域の問題解決に継続的に関わりたいです。また、信頼できる仲間に支えてもらったことに感謝したいと思います。

小倉悠希さん(株式会社オカムラ)

仕事のやり方やスピード感は「それぞれ、いろいろある」と実感しました。その中でなにを目指すか、同じところを見ているかを確認し、合わせていくことが大切だと再認識しました。

また、「難しい」「モヤモヤするな」と思いながら進み続けるのは難しいことです。とはいえ、「モヤモヤ」を解決することをプロジェクトの目的にすり替えない意識も大切だと思います。

そして、お互いのことを疑わない信頼関係が、チームで前に進む力になると感じました。

会場の企業人事担当者からは「『不安』のところが一番勉強になると思う。自分が今まで持っていた能力や技術への自信がガラガラと崩れる中で、他企業の人たちと一緒に学びながら進めていくことは大変勉強になるので、ぜひ会社にも経験を持ち帰ってほしい」という意見がありました。

■編集後記

今回のプロジェクトを振り返るキーワードの一つが「モヤモヤ」です。これまで大企業で経験を積んできたシェアプロ生たちには、事業を企画・実施する上で「当然こうだろう」というやり方があります。それが受け入れ企業のやり方と違ったときに、「こうした方がいいのではないか」と思いながらも、「大企業の当たり前を押し付けてはいけない」「それぞれのやり方を尊重したい」などの思いから自分の考えを主張できなかったことが「モヤモヤ」につながったのかもしれません。現地訪問も行い、企業に愛着があったからこそ、相手を尊重する意識が強まった可能性もあります。

ただこのプロジェクトでは、シェアプロ生の3人でミーティングを行って「モヤモヤ」を外にだしてみることで、何に違和感を感じているのか、自分が大切にしたいと無意識に感じていることは何かに気づくことができました。またシェアプロ生同士で共有することで、「モヤモヤ」を抱えるのが自分だけではないことに気付き、良い意味で昇華できる方法を考える道を探すことができました。チームを組んで越境するという「シェアプロ」の特徴が活かされたとも言えます。そしてこの気付きと共感が、「モヤモヤ」の解決に突き進むのではなく、「モヤモヤ」も含めて学び、楽しみ、プロジェクトの目的達成に向けて精力的に活動することにつながったのだと思います。

こうした経験は、企業においてさまざまなステークホルダーとプロジェクトを進める上でも役に立つのではないでしょうか。

最新記事

カテゴリーを選ぶ

過去記事

-

2025年

-

2024年

-

2023年

-

2022年

-

2021年

-

2020年

-

2019年

-

2018年